基于RAA技术的人体钩虫感染检测及虫种鉴定方法的建立及评价

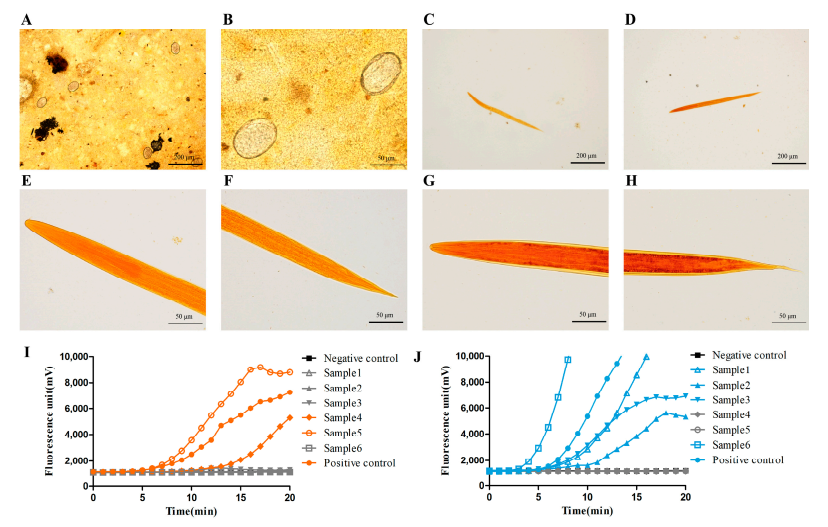

钩虫病是最常见的被忽视的热带疾病之一,全球将近4.718亿人受累,造成巨大的经济和健康负担。我国目前钩虫病的感染率为2.62%,估计感染人数约为1690万,主要包括十二指肠钩口线虫(Ancylostoma duodenale, AD)和美洲板口线虫(Necator americanus, NA)。由于两种钩虫吸附方式和寄生习性不同,其临床治疗的侧重也有所区分,对于防控措施的制定变得至关重要。目前的病原学检测及分型技术主要为Kato-Katz和钩蚴培养法,Kato-Katz方法简单、经济,但会由于钩虫卵在数小时内发生的退化消失而漏检;而钩蚴培养法则是通过两种钩虫不同的钩蚴形态进行鉴别,其对操作技术的要求很高,灵敏度低下且耗时费力。因此,本研究旨在建立一种基于重组酶介导等温扩增(recombinase-aided isothermal amplification, RAA)的新型核酸检测方法,用于钩虫感染的快速检测和虫种鉴定。根据钩虫的特异性靶基因序列(5.8S rRNA和ITS2),参照荧光RAA技术的原理,设计合成AD和NA的RAA荧光扩增反应体系。经过扩增发现,两者均能通过RAA体系完成对各自虫种的实时荧光扩增,检测极限可分别可达102和10个拷贝,基因组DNA的最低检测浓度均可达0.1pg/μL,显示了高灵敏度。利用来自隐孢子虫、蓝氏贾第鞭毛虫、粪类圆线虫、日本血吸虫、蛔虫和华支睾吸虫等基因组DNA进行交叉反应测试,均未出现阳性扩增信号,显示较好的特异性。进一步对现场采样的人群粪便样本检测结果中,RAA展示了与Kato-Katz方法近似的检测效果和比钩蚴培养法更高的灵敏度,且可能够完成对钩虫虫种的快速鉴定。本研究将为人体钩虫感染的检测及虫种鉴定提供一种新的技术储备。

江苏省血吸虫病防治研究所丁昕主管医师和南京医科大学公卫学院硕士研究生杨友桂和张莹舒为本文共同第一作者,戴洋副研究员为本文通讯作者。该文发表于Pathogens(IF=4.531),原文链接:

![]() Establishment of a Simple and Rapid Nucleic Acid Detection Method for Hookworm Identification.pdf

Establishment of a Simple and Rapid Nucleic Acid Detection Method for Hookworm Identification.pdf

最近新闻

-

2026.01.20

-

2026.01.19

-

2025.12.24

-

2025.12.22

-

2025.12.12

-

2025.12.12

-

2025.12.12

-

2025.12.08

-

2025.12.08

-

2025.12.04